14 enero 1993

La prensa difunde una conversación erótica entre el heredero al trono inglés y su amante

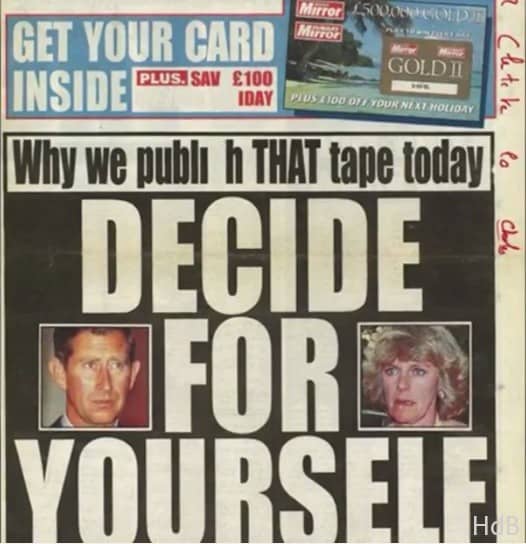

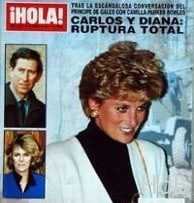

Escándalo en la Corona Británica: Los medios de Rupert Murdoch airean los diálogos del príncipe Carlos con su amante Camilla Parker demostrando sus infidelidades con Lady Di

Hechos

En enero de 1993 se hizo pública la transcripción de una conversación entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla Parker.

Lecturas

En enero de 1993 la revista australiana New Idea, propiedad del grupo News Corporation de Rupert Murdoch difunde una conversación del príncipe Carlos con su amante Camila Parker. El periódico del Reino Unido The Sun, también de News Corporation difunde la conversación el día 13, que es recogida por publicaciones de todo el mundo como “seis minutos que pueden costarle el trono al príncipe Carlos”.

Camilla: «No puedo soportar una noche de domingo sin ti».

Carlos: «Oh, Dios».

Camilla: «No puedo empezar la semana sin ti».

Carlos: «Yo te lleno el depósito».

Carlos: «Me gustaría vivir dentro de tus pantalones, sencillamente. Me gustaría convertirme en un tampax».

Carlos: «Espera que estoy apretando el tit (botón de las interferencias)»

Camilla: «Me gustaría que estuvieras apretando las mías».

—

15 Enero 1993

De Casa Real a Casa Real

AÑO nuevo, historias viejas. Irak, bombardeado. La pertinaz sequía, cuestión política hoy como en 1945 (Paco Umbral, en EL MUNDO, y Cándido, en La Gaceta, le dedican sardónicas reflexiones). Y renace la pugna entre la Familia Real británica y la Prensa. Sin embargo, la saga londinense ha alcanzado esta semana cotas inéditas e insospechadas. No tanto porque allá en Australia se publicasen al fin los encendidos diálogos del príncipe Carlos (¿dónde está la flema británica?), sino porque la frenética campaña conservadora contra la Prensa ha saltado por los aires en cuanto nuestro colega The Guardian ha decidido revelar la verdad oficial, bajo forma de una carta de Lord McGregor of Durris: la Prensa no invade intimidades reales, sino que son miembros de la Familia Real los que desde hace tiempo manipulan a su antojo a la Prensa para darse publicidad. En este Suplemento se recuerda la borrascosa historia de este asunto. A su amparo se quería amordazar de una vez por todas a los medios. Parece que van a tener que esperar a mejor ocasión.Con sólo un guiño de candidez escriben, en el propio Guardian, Melanie Phillips y Georgina Henry: «¿Por qué, si Sir David Calcutt conocía esta sórdida saga, llegó a la conclusión (…) de que debía someterse a la Prensa a controles draconianos en castigo a su mal comportamiento? (…) Parece que todos sabían la verdad: Gobierno, miembros de la Comisión de Quejas a la Prensa, Palacio. Sólo el público estaba «in albis». Falta por ver si la princesa de Gales se convierte en icono caído. No es, desde luego, el primer miembro de la Familia Real que manipula a la Prensa, ni será el último. Porque la mayor hipocresía, claro está, es que rutinariamente se usa de forma interesada a la Prensa, y ésta se muestra feliz de dejarse usar». El asunto británico, que alcanza las dimensiones de una crisis del sistema constitucional y no es mero chismorreo de la Prensa del corazón, induce incluso a Luis María Anson a escribir en la tercera de ABC (algo muy infrecuente, recalca Diario 16), con todo lo que ello implica: exige «ejemplaridad» a la Monarquía (si no la hay «le mejor es sustituirla»…) y aprovecha para insistir en la conveniencia de que «la futura reina sea una profesional, una princesa de sangre real». Más claro, agua. Aunque haya quien ya está seguro de que en España no será así.El verbo castellano «asesinar» («matar a una persona alevosamente, o por precio, o con premeditación», dice la Real Academia) acarrea un grave peso jurídicopenal, y un periódico lo debe emplear con absoluta prudencia. En casos determinados podrá decir que una persona ha sido «asesinada», pero muy rara vez, y casi siempre después de mediar una sentencia judicial, podrá decir que otra persona «ha asesinado» o «es un asesino». «Asesinar» no es sinónimo de «matar», «dar muerte» o «causar la muerte». El otro día lo ignoraba la sección internacional de EL MUNDO. En una noticia sin firma y fechada en Mogadiscio, se afirmaba que unos «marines» norteamericanos «asesinaron a tres pistoleros» somalíes. En situaciones bélicas es aún más delicado el uso del verbo «asesinar». ¿Mala traducción? Esperemos. En la desaparición de Juan Benet -ese enamorado de la «boutade» que dejó tras de sí aquélla, imperecedera, según la cual un personaje como Solzhenitsyn justificaba por sí solo la existencia del Gulag…- hemos podido leer toda suerte de análisis y elegías. Un lector de esta columna se ha quedado, como este cronista, transido de admiración ante unas frases publicadas en este mismo periódico. Se merecen un imaginario premio Azorín a la claridad transparente y al donaire literario: «Orogénico y diluvial, obsesionado por la térrea organolepsia de los estratos del mundo narrativo, Juan Benet sería, por pura homotecia de su teorema íntimo, la proyección española del inefable e imitado William Faulkner. (…) [Benet] inicia más tarde, frente al menopáusico realismo posgaldosiano, su particular realidad de curvas de nivel, sus reglas de cálculo y su algoritmo cerrado y moroso, letal y negativo». Las púberes canéforas atacan de nuevo.

15 Enero 1993

'Culebrón' en palacio

A MEDIDA que pasaban las semanas, la historia adquiría tintes más desagradables. Los príncipes de Gales se encontraban en un callejón matrimonial sin salida. Pero esto no era lo más grave. Cuando el primer ministro explicó que la separación formal de Carlos y Diana no tenía por qué afectar a su futuro como monarcas, quería decir que la crisis no tenía por qué afectar a las instituciones. Lo realmente preocupante entonces fue la exhibición progresivamente más desagradable de sus desavenencias, a veces embarazosamente vulgares. El escándalo ha acabado arrinconando a toda la familia real y planteando la cuestión de si personas así merecen ser el emblema de su país y subir al trono cuando sus actos no los hacen moralmente acreedores al cargo. Y de ahí, ¿puede una nación, en los umbrales del siglo XXI, seguir teniendo una institución esencialmente anacrónica a la cabeza?No es ésta la primera crisis de la Corona británica ni su primer escándalo público. La abdicación del duque de Windsor, en 1936, fue un acontecimiento políticamente más grave que el serial de ahora. Y la esencia del principio de sucesión consiste en que el nieto de la reina Isabel II puede acceder al trono tras la abdicación de su padre. No sería la primera vez que un príncipe de Gales no sube al trono en Londres.

Pero lo que está en cuestión hasta ahora es menos el mecanismo sucesorio que la moralidad de toda esta historia. El hecho en sí de la publicación de los detalles más sórdidos de la relación conyugal de los príncipes de Gales responde a una mutua instrumentalización. La prensa, especialmente los tabloides, ha hecho su agosto empujando a la información hasta sus límites más inverosímiles. Y, a su vez, la consecución de la exclusiva más jugosa ha estimulado la laxitud en la comprobación de las fuentes y de la veracidad de cada noticia. Así, eran los propios príncipes quienes propalaban rumores e incluso sórdidos detalles sobre sus relaciones para obtener ventaja en el ranking de la conmiseración popular. Si a ello se añade la hipotética intervención de los servicios secretos del Gobierno para conseguir testimonios auténticos del peor gusto por si pudieran servir al Estado en el futuro, los cuales fueron finalmente facilitados a los medios, se comprenderá la clase de culebrón que se ha servido al expectante público británico.

Los príncipes tienen puntos débiles y cometen errores: como cualquiera. En el grado de tolerancia frente a los unos y los otros juega un papel importante la capacidad y voluntad de la sociedad de desviar la mirada con tal de preservar una institución a la que considera útil o equilibradora. Y los medios no hacen sino reflejar el grado de aceptación de esa convención en cada momento.

Por esta razón, la conclusión del Informe Calcutt sobre el control de la prensa afortunadamente, aparcado por el Gobierno de John Major desde que se ha hecho público que los periódicos británicos no han sido los principales responsables del culebrón avala la permanente inclinación natural de todo Ejecutivo de imponer límites cada vez más profundos a los medios de comunicación, tratando de eliminar o condicionar a quienes les incomodan con sus informaciones. Pero la censura no es la respuesta a los problemas del palacio de Buckingham, como no lo es a las violaciones del Gobierno londinense del embargo de venta de armas a Irak. La respuesta está en el comportarniento de los interesados.

De hecho, la dimensión real del problema de Carlos y Diana y su significado profundo deben buscarse en la honda crisis social y de valores que hoy afecta al Reino Unido. Una rubia Albión que ya no controla los mares, que ha dejado de ser imperio, que ya no es siquiera gran potencia, que influye poco en Europa o en los asuntos del mundo, y que económica y financieramente se encuentra alejada de la cabeza. Se diría que los británicos, tras un duro correctivo recibido en muy pocas décadas, empiezan a buscar sus razones y a preguntarse si la bambolla real es algo más que una pompa de jabón.