21 septiembre 2004

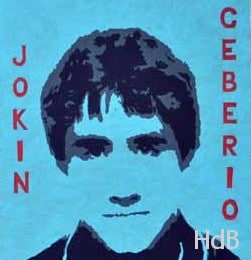

El suicidio de Jokin Ceberio pone sobre la mesa en España el drama del ‘acoso escolar’

Hechos

El 21 de septiembre de 2004 se suicidó el Jokin Ceberio, de 14 años de edad.

23 Mayo 2005

Jokin y los matones

La sentencia dictada por el Juzgado de Menores de San Sebastián en relación al caso Jokin me ha causado una alarma personal, que, sumada a las producidas en varios de mis mejores amigos, tal vez constituya alarma social; el concepto debería estar mejor definido. Si yo y los míos, afectados sólo lejanamente por el impacto de una tragedia leída, hemos reaccionado así, me pregunto qué sentirán los padres y allegados del muchacho ante este dictamen judicial tan constructivo, tan misericordioso, tan social. La clemencia -puso Shakespeare en boca de una inteligente heredera disfrazada de magistrado en la escena del juicio de El mercader de Venecia- «bendice al que la da y al que la obtiene», añadiendo a continuación la Porcia shakesperiana que «más poderosa es en los más poderosos».

La sentencia de la juez de San Sebastián (a quien yo supongo la mejor intención y con quien comparto el principio de lo que ella misma denomina la «meta educativa» complementaria, en cualquier castigo penal, a la punitiva) podría bendecir y aun engrandecer a la justicia, empeñada en el objetivo de que, en los 18 meses de libertad vigilada a que han sido condenados, los ocho muchachos «trabajen su responsabilidad» y «la capacidad de empatía para conectar con el sufrimiento del otro». A tal efecto, los ocho de Hondarribia tendrán la obligación de seguir un tratamiento psicológico y participar en sus tiempos libres, que, recordémoslo, son todos los del día, en actividades tendentes a conseguir que actúen y se relacionen con los demás (los otros, es de suponer) «sin utilizar la agresividad». Con todo, lo más llamativo de la sentencia es que esta tan llevadera libertad vigilada (¿habrá un vigilante las 24 horas por cada delincuente?, ¿les vigilará la policía, una empresa de seguridad, un psicólogo desarmado?) ha sido dictada en consideración a que los imputados pertenecen a «familias estructuradas», gravemente contritas, queda implícito en los considerandos, si se optara por «aplicar una medida de internamiento en un centro educativo». La salvaguardia de las ocho familias estructuradas por encima de la justicia a una familia destrozada.

A juzgar por la sensacional clemencia de la juez de menores se diría que estamos sólo ante un «delito contra la integridad moral». Que yo sepa, sin embargo (y éste ha sido un suceso del que intento leer todo lo publicado), Jokin sufrió también, como sostienen los abogados de la familia, «lesiones psicológicas». Y algo de mayor gravedad: antes de tomar la desesperada decisión de quitarse la vida el 21 de septiembre del 2004, Jokin fue víctima de reiteradas agresiones físicas a manos de quienes -seamos nosotros no menos legalistas citando la sabiduría de María Moliner- responden inequívocamente a la acepción de la palabra matón: «El que se jacta de valiente y provoca a otros o trata de intimidarles». Matones de 14 años que, no en un juvenil pronto irreflexivo, sino de forma sostenida a lo largo de doce meses, practicaron contra su compañero de instituto la humillación, el escarnio, la tortura corporal; el procedimiento intimidatorio que nuestros diccionarios, igual de humanos que los códigos penales, llaman matonismo.

Matones estructurados, eso sí. En lo que constituye un elemento preocupante de su decisión, la juez bonifica la pertenencia social de los ocho inculpados, dictando algo que me atrevo a considerar como sentencia de clase. Entendería yo una magnanimidad tan extrema si se tratara de sujetos que proceden del lumpen, la marginación racial o laboral y los núcleos familiares brutalmente desestructurados que tanto abundan en nuestra sociedad. Los siete chicos y la chica son, por el contrario, hijos de familias de clase media acomodada que no han sabido enseñar a su aguerrida prole ese respeto al otro que ahora, con fatídica tardanza, la ley quiere inculcarles.

En el siglo XIX la niñez, no sólo en la Inglaterra victoriana, tenía un estatuto virginal, silencioso, inconsútil. Las reglas han cambiado, para bien y para mal. Los niños aman antes, sufren antes, se drogan y beben antes que los de antes. También son criminales antes, y los mayores estamos mejor dispuestos a entenderles y más desorientados a la hora de castigarlos. La comprensión borra a veces los límites de la debida reprimenda. Se pensaría en una nueva mística de la infancia al observar (en un vagón de tren, en una pizzería, andando por las calles un día de fiesta) el comportamiento de muchos pre-adolescentes acompañados de sus familiares: la indisciplina y el griterío raramente son reprendidos como violaciones del orden cívico por unos padres o abuelos embobados con las gracietas, la grosería vocal y el descarado aplomo de sus retoños. No creo ser vindicativo al pedir que, si la Audiencia Provincial de Guipúzcoa acepta la apelación ya anunciada por los abogados de la familia de Jokin, se revise no únicamente el fallo de la juez de Menores en lo concerniente a la conexión -ahora desestimada- entre el matón y la muerte, sino también la co-responsabilidad por dejación de educadores, directivos escolares y padres (¿la ha habido en los dos nuevos casos de matonismo infantil destapados, el del «amariconat» de Mollerussa a quien sus compañeros de 14 años ridiculizan con tacones de aguja en un panfleto vejatorio repartido por todo el instituto, el de los pequeños de Vallecas obligados por sus mayores de 13 a hacer felaciones y diversos tipos de lametones?).

Termino con una imagen que no ha salido de mi cabeza desde que se conoció la trágica noticia: el lugar donde Jokin quiso morir. Al igual que tantos otros seres humanos de carácter o modales diferentes, de distinta piel o distinta creencia, el chico se sintió insoportablemente aislado del grupo dominante. Odiado por ser él. Cuanto más ajeno a los ritos de la tribu, más acosado. Hasta que Jokin se fue a las murallas que rodean el elevado y hermoso casco antiguo de Fuenterrabía y desde allí se tiró. Fuera de la ciudad, como un excluido de la mayoría indiferente.

Vicente Molina Moix

31 Mayo 2005

Silencio culpable

La sociedad mediática es así: a veces hay una realidad lacerante que permanece oculta a la vista de todos, pero un día emerge con toda su crudeza y observamos con horror que detrás de un suceso aparentemente excepcional se oculta un ingente caudal de sufrimiento. Así ocurrió con la muerte en 1997 de Ana Orantes, a la que su marido prendió fuego después de denunciar en televisión que era víctima de malos tratos, y así sucedió con el suicidio de Jokin, el adolescente de 14 años de Hondarribia que se arrojó desde la muralla de la ciudad guipuzcoana en septiembre de 2004, víctima de una depresión reactiva a una larga situación de acoso psicológico y malos tratos físicos por parte de sus compañeros de instituto. La misma depresión que llevó a Cristina, una chica de 16, a arrojarse desde un puente de Elda el pasado día 24.

La familia de Jokin ha recurrido la sentencia del Juzgado de Menores de San Sebastián, que condenó a ocho de sus compañeros a 18 meses de libertad vigilada, al estimar que el fallo no tuvo en cuenta la crueldad, persistencia y ensañamiento de los imputados. En el caso de Cristina, los padres habían presentado una denuncia por agresiones contra tres de sus compañeras el pasado diciembre. Sus muertes han puesto de manifiesto que hay más violencia en las aulas de la que todos quieren admitir. Tres de cada diez alumnos de la ESO confiesan haber padecido insultos, el 8,5% ha sido amenazado, y el 4,1%, agredido, según un informe del Defensor del Pueblo de 2000. Por definición, para que una situación de acoso llegue a consumarse es preciso el silencio culpable de muchas personas. Porque los acosadores, para llegar a cumplir su propósito, necesitan la humillación de la víctima y eso sólo puede conseguirse si hay una cierta exhibición pública y el desprecio, los insultos y las vejaciones se producen en presencia de otros. Puede haber además presión psicológica y agresión física oculta a la mirada de los demás, cuyo propósito es el amedrentamiento para evitar que la víctima denuncie el daño, pero tan importante como esta agresión directa es la estrategia de aislamiento social, de erosión de su autoestima.

Si eso se produce en el aula o en el patio, hay que ser muy insensible o estar muy ciego para no verlo. O mirar a otro lado. El acoso no es posible sin el silencio culpable de muchos compañeros y educadores. Y de una cierta tolerancia hacia las conductas agresivas, de la que participan algunos padres, fruto de la idea de que crecer es entrenarse para abrirse camino en una selva donde sólo sobrevivirán los más fuertes.

Determinadas carencias psicológicas, la falta de maduración y la escasa capacidad de empatía puede llevar a algunos niños y adolescentes a ser muy crueles, especialmente en grupo. Se observa con frecuencia en las aulas y los patios de recreo. Algo que las familias también pueden ver. De modo que si hay acoso es porque hay tolerancia hacia esas conductas. Porque alguien calla. Precisamente allí donde se observa falta de voluntad o capacidad de autocontrol es donde debe actuar con más decisión el control social. La vigilancia activa del entorno. No sólo por las víctimas. Por todos.