23 octubre 1991

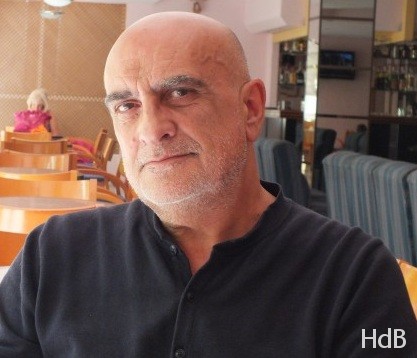

Los líderes de las secta Edelweiss encabezados por Eduardo González Arenas son condenados por prácticas homosexuales con menores

Hechos

- El 23.10.1991 se hizo pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra D. Eduardo González Arenas y otros acusados por sucesos ocurridos entre la primavera de 1983 y noviembre de 1984.

Lecturas

–

29 Septiembre 1991

Sectas y estupidez

Una reflexión o un análisis sobre las sectas equivaldrá siempre a una reflexión o un análisis sobre la estupidez. El juicio contra los líderes de Edelweis que se celebra en la Audiencia Nacional ha vuelto a actualizar ese fenómeno tan atroz como humano y fascinante, si bien el grupillo neonazi de Eduardo González Arenas ‘Eddy’ sólo podría inscribirse en el escalafón más bajo y pedestre del género. Antiguo como el mundo, el suceso sectario vive, en todo caso, un momento dulce ante la proximidad del milenio.

Pero ni «Edelweis», burda filosofía de comic para explotar chiquillos, ni la secta CEIS, ni los Niños de Dios, ni Silo, ni Dianética, ni las innumerables peñas orientalistas se aproximan a las grandes sectas que han azotado a la humanidad. Las grandes sectas eran otra cosa, y junto a lo aberrante de su ideario y sus métodos aportaban elementos asombrosos, ora para llorar, ora para partirse de risa. No hace falta remontarse a las sectas medievales de los disciplinarios, de los flagelantes o de los convulsionistas para hallar espeluznante noticia de esos grupos humanos compactos, coherentes con su alto grado de perturbación mental. La Rusia que vuelve, la de los zares, los popes, los grandes duques y los rasputines, fue en este mismo siglo, hasta que el huracán revolucionario arrasó con todo, un vivero feracísimo de sectas alucinantes. La de los obstaculistas, y pues sus fanáticos se limitaban a sufrir ellos mismos, era, por sus características, una de las mejores. Los obstaculistas suponían que para ganar el cielo había que renunciar a todo lo muelle, lo cómodo y lo fácil que la industria humana había inventado. Así, estos simpáticos rusos se comprometían a trabajar con malas herramientas, o bien, si era imposible mellar el hacha o descomponer el torno, con una sola mano, preferiblemente la izquierda. Tan persuadidos estaban los obstaculistas de haber dado con el «ábrete Sésamo» del Paraíso, que llegaron a destruir la carretera que conducía a Ufa, la aldea que acogía la sede de la organización, y así, con el obstáculo que representaba, fueron inmensamente felices durante algún tiempo. Uno de los más caros asideros de los sectarios fue siempre la incomprensión con que los demás, los equivocados y ciegos demás, les atormentaban. Que el podrido mundo no le entienda a uno es, qué duda cabe, una excelente señal, y los obstaculistas conocieron una de esas hermosas señales cuando los vecinos normales de Ufa repararon el camino y lo dejaron medianamente transitable. Los obstaculistas, pacientes como Job pero resueltos como David, se construyeron para su uso particular una carretera pésima, toda llena de desigualdades, baches y piedras de punta. El 1898, en Tiresopol, 24 individuos de la secta de los «skoptsy» se enterraron vivos, en la firme creencia de que sembrando su propia sangre lavarían todos los pecados del mundo y, por consiguiente, los suyos propios. Los «skoptsy» eran una de las seis sectas en que se habían dividido los «raskolniks», disidentes de la Iglesia Ortodoxa Griega. Otra de las sectas de los «raskolniks» era la de los «sojigately», cuyos miembros eran expertos suicidas en la modalidad de arrojarse al fuego. Los «detovisky», hermanos de los anteriores, mataban niños para evitarles que cayeran, cuando se hicieran mayores, en las garras del pecado, en tanto los «dukhilschiky» consideraban más pertinente matar a los amigos o a los parientes que se ponían enfermos, toda vez que así aceleraban su llegada al Cielo.

Mención aparte, y ya verán por qué, merecen los «dukhobors» otra de las sectas que pasaron a mejor vida con la Revolución de Octubre. Los «dukhobors», disidentes como los «raskolniks» de la Iglesia Ortodoxa Griega, desarrollaron su mejor repertorio de imbecilidades en las remotas soledades de Canadá, país al que emigraron en los primeros años de este siglo. Los «dukhobors», de entrada, no es que renunciaran a las comodidades como los obstaculistas, sino a las más elementales necesidades de la vida. Obedeciendo el decreto de sus jefes (otra de las constantes de toda secta que se precie, un líder que aliene, embrutezca y fanatice), centenares de «dukhobors» recorrieron las nevadas llanuras del norte de Canadá, descalzos y enteramente desnudos, todo ello en función de la firme creencia de que así se salvarían. Antes de quedarse pajaritos en las estepas heladas, habían vendido todo lo que poseían, ganados, acémilas, gallinas, y habían entregado el dinero a sus líderes espirituales. Hasta los relojes tenían que entregar a sus jefes, si bien ésto se justificaba porque tenían prohibido llevar la cuenta del tiempo. Pero si para los hombres era penoso, por no decir fatal, ser «dukhobor», para las mujeres era aún más aciago. Expertas bordadoras, se les obligó a romper y olvidar las agujas, tenían prohibido mirarse en ningún espejo y, pues la secta se tiraba el rollo de amar extraordinariamente a los animales, eran uncidas al arado en lugar de los bueyes. Los «dukhobors», en fin, sólo comían patatas, cebollas, zanahorias y nabos, y cuando no estaban desnudos en las llanuras de Canadá, sólo podían tener una camisa. Mucho antes que por la posesión del mundo, Rusia y Estados Unidos ya habían competido a la hora de tener las sectas más raras, más fanáticas y más delirantes. Todo el mundo conoce a los cuáqueros, a los mormones y a las innominadas multitudes de memos que alimentan las sectas de los telepredicadores yanquis, pero pocos saben, por ejemplo, que en Abilene, Kansas, cuajó durante algún tiempo la secta de los incendiarios, y que cuando dos correligionarios se encontraban en la calle, uno decía: «iFuego, fuego, fuego!», y el otro contestaba: «Bendito seas, hermano». Los profetas y las profetisas de esa secta, con textos de la Biblia sujetos en la cinta del sombrero, recorrían las calles predicando que Abilene correría la misma suerte que Sodoma y Gomorra, esto es, que el cabo de noventa días sería destruída por el fuego, con la particularidad de que sólo los incendiarios se salvarían. Lamentablemente, pasaron los tres meses y hubo que demorar la fecha del castigo divino, pues Abilene seguía tan pecadora y tan campante, pero después de varios aplazamientos, un grupo de bienhumorados abilaneses tiró al predicador de los incendiarios al pilón. Más divertida, al menos en su génesis, era la secta denominada Oaspe. Fundada en noviembre de 1901 en los Estados Unidos, Oaspe fundamentaba sus creencias en un libro sagrado escrito a máquina por un ángel en casa de un dentista. Según parece, el odontólogo, que creía en el espiritismo, recibió una noche un aviso divino para que comprase una máquina de escribir; la compró, en efecto, y cuando al día siguiente entró en su gabinete, vió que un ángel estaba ante la máquina, dale que te pego, redactando el libro santo. Otro libro que tuvo mucho éxito entre los perturbados, particularmente entre los de Chicago, fue el escrito por la sexagenaria María Baker Hadden, que llevaba por título El libro de los libros. Según la iluminada abuela, Chicago sería destruido para convertirse en una ciudad santa en la que habría más luz, menos frío y mejores frutas, a los animales carnívoros se les daría a elegir entre hacerse vegetarianos o marcharse del mundo, y a los negros se les echaría del mundo directamente, sin derecho a elección. El marido de la señora Baker consiguió, por muy inconcebible que parezca, reunir a un centenar de creyentes en torno al libro de su anciana esposa.

Pero había sectas tan impacientes y tan resolutivas que no querían esperar la muerte, o el Apocalipsis, para disfrutar del Paraíso, y así, por ejemplo, un tal Ciro Teed, también de Chicago, estableció nada menos que un Cielo en la Tierra. Lástima que se tratara de un cielo un poco cutre: una modesta casa de campo con unas cuantas infelices mujeres disfrazadas de ángeles y de diosas. Así y todo, aquél remedo pobretón de paraíso mahometano atrajo numerosos adeptos. Más ruido que el cielo de Ciro Teed montó la secta fundada por Dora Beekman, mujer de un pastor protestante, que un día anunció con absoluta naturalidad que Cristo se había reencarnado en ella, algo parecido a lo que dice hoy esa señora de Canarias que asegura ser la Vírgen María. Dora Beekman, sin embargo, debía tener más carisma que nuestra Vírgen, pues al poco tiempo fundó una Iglesia con unos 2.000 mil feligreses. Entre los más fanáticos seguidores de la señora Beekman estaba un tal Schweinfurth, que fue nombrado obispo de la nueva religión. Cuando Dora Beekman, a pesar de decirse inmortal, se fue al otro barrio, Schweinfurth dijo que el espíritu de Cristo había pasado a él, y los fieles fueron tan imbéciles que aceptaron esta explicación y se pusieron a adorar, como si tal cosa, al obispo. En fin, que no hay nada nuevo en el piojoso mundillo de las sectas, toda vez que, aunque rica en matices, la estupidez es, como todo lo humano, limitada. Cierto que en tomo a las sectas se tejen siniestros emporios que se alimentan de infelices criaturas, y que las familias de éstas sufren horriblemente las consecuencias de esa alienación, pero ello será inevitable en tanto la sociedad esté, a su vez, tan fuertemente sectarizada. Los hinchas de fútbol, los políticos, los arquitectos, los editores, los periodistas, las tribus urbanas, el elegante público de la ópera, los mendigos, los banqueros, casi todo el mundo vive en el estrecho y deplorable mundo de alguna secta y nadie les dice nada.